なぜスポーツ用品は玄関に集まるのか

「また玄関がボールだらけ!」と嘆く前に、なぜスポーツ用品が玄関に集まりやすいのか、その理由を考えてみましょう。家族みんなが気持ちよく使える玄関づくりの第一歩は、問題の本質を理解することから始まります。私も3人の子どもたちのスポーツ用品で溢れる玄関と日々格闘してきた経験から、解決のヒントをお伝えします。

子どもの行動習慣を理解する

子どもたちがスポーツ用品を玄関に置きっぱなしにする理由は、単純に「次使うときに取りやすいから」なんです。

実は、これは子どもなりの「合理的な判断」。明日も使うサッカーボールを、わざわざ2階の自分の部屋まで持っていくより、玄関に置いておく方が効率的だと考えています。私の次男も「だって明日また使うんだもん」と言い訳していましたが、その気持ちも理解できますよね。子どもの視点に立つと、彼らは決して怠けているわけではなく、自分なりに「効率的」な場所を選んでいるのです。

また、帰宅時の疲れも影響しています。特に低学年の子どもたちは、練習後にグッタリして帰ってくると、道具を適切に片付ける余裕がなくなります。うちの長女は小学2年生のとき、バレーボールの練習から帰ると靴も脱がずに座り込んでしまうほど疲れていました。そんな状態では、収納場所まで道具を運ぶエネルギーも残っていないのです。

さらに「どこに片付けるのか明確になっていない」ことも原因のひとつ。スポーツ用品専用の収納場所が決まっていなかったり、片付けるのが面倒な構造だったりすると、子どもはつい玄関に置きっぱなしにしてしまいます。私の場合も、専用の収納場所を作るまでは、いくら片付けるよう言っても効果がありませんでした。

大人も陥りがちな「仮置き」の罠

実は子どもだけでなく、大人もスポーツ用品の「仮置き」をしがちです。

私も週末にテニスをすることがありますが、「また来週も使うから」と玄関にラケットを置いたままにしていることに気づきました。この「仮置き」の習慣は、知らないうちに家族全員に広がっていきます。主人のゴルフバッグが玄関に2週間置きっぱなしだった時は、さすがに注意しましたが(笑)、自分自身も同じことをしていると気づいたのです。

また、玄関は家の「出入口」であると同時に「一時保管場所」という役割も担っています。「とりあえず置いておく」という心理が働きやすい場所なのです。特に忙しい朝や疲れて帰宅した夜は、「後で片付けよう」という思いが先送りされがち。私自身も平日は仕事と家事で余裕がなく、気づけば玄関にヨガマットがずっと置きっぱなしになっていたことがあります。

加えて、スポーツ用品は形状が不揃いで場所を取るものが多いため、通常の収納スペースに入りきらないという物理的な問題もあります。特に子どもの野球バットやサッカーゴールなどの大型用品は、一般的な収納家具では対応しきれないことが多いですよね。

スポーツ用品の種類別収納テクニック

スポーツ用品といっても、ボール類、バットやラケット、小物類など形状も大きさもさまざま。それぞれの特性に合わせた収納法を取り入れることが、玄関をすっきり保つコツです。我が家では子どもたちが野球、サッカー、バスケと別々のスポーツをしていたため、種類別の収納方法を工夫してきました。使いやすさと片付けやすさ、両方を考慮した実践的な方法をご紹介します。

ボール類の収納術

ボール類は転がりやすく、玄関の邪魔になりがちな厄介者です。

我が家で一番効果があったのは、玄関に「ボールスタンド」を設置したことです。市販のボールスタンドは3段から5段タイプまであり、サッカーボール、バスケットボール、バレーボールなど異なるサイズのボールを同時に収納できます。子どもたちにとっては「ボールをここに入れる」という単純な動作で済むため、継続率が格段に上がりました。長男は野球、次男はサッカー、長女はバレーと、それぞれ違うスポーツをしていましたが、全員のボールがこれ一つでまとめられたのは本当に助かりました。

また、メッシュバッグを壁掛けフックに吊るす方法も効果的です。我が家では玄関の壁に強力マグネットフックを取り付け、そこにメッシュバッグを吊るしています。メッシュ素材なので中身が見えて、どのボールが入っているか一目瞭然。取り出しやすさと収納のしやすさを両立できるのがポイントです。特に小さなボールや空気入れなどの小物類も一緒に収納できるので、関連アイテムをまとめておくことができます。

もう一つおすすめなのが、「バケットスタイル」の収納。100均などで手に入る大きめのバケツやかごをボール専用にしておくと、子どもでも「ポイッ」と投げ入れるだけで片付けられます。私は玄関の靴箱の横にカラフルなバケツを置き、「ここはボールのお家」と名付けました。すると3歳だった末っ子も自分からボールを片付けるようになったんです。見た目にも楽しく、機能的な収納方法ですよ。

バット・ラケット類の立てかけ収納

バットやラケットなどの細長いアイテムは、倒れやすく邪魔になりがちです。

我が家で導入して大正解だったのが「突っ張りタイプのバットスタンド」です。玄関の隅に設置するだけで、複数のバットやラケットをコンパクトに収納できるようになりました。長男が野球を始めたときは、バットやグローブがいつも玄関に散らばっていましたが、このスタンドを設置してからは格段に片付いたのを覚えています。突っ張りタイプなら賃貸住宅でも安心して使えるのも嬉しいポイントですね。

また、100均の傘立てを代用する方法もコスパ抜群です。特に子どもの成長に合わせてバットやラケットのサイズが頻繁に変わる家庭では、大がかりな収納用品に投資するより臨機応変に対応できるこの方法がおすすめ。我が家でも子どもが小学生の頃は、成長に合わせてバットのサイズが頻繁に変わったので、安価な傘立てを活用していました。

より省スペースを求めるなら「壁掛けフック」の活用がベストです。玄関の壁面に数個のフックを取り付ければ、テニスラケットやバドミントンラケットなどを引っ掛けるだけで簡単に収納できます。見た目もスッキリしますし、床のスペースを取らないのが最大のメリット。我が家では「一人一フック制」にして、子どもたち自身が責任を持って自分の用具を管理するようにしたところ、意外にも子どもたちの自主性が育ちました。

小物類(グローブ・ゴーグルなど)のオーガナイズ

グローブやゴーグル、シューズなど小物類は行方不明になりやすく、出かける直前に「見つからない!」となりがちです。

最も効果的なのは「見える収納」です。透明なプラスチックケースや引き出しを使って、中身が見えるようにしておくと、探す手間が省けます。我が家では靴箱の上に小物用の透明引き出しを置き、野球のグローブ、水泳のゴーグル、卓球のラバーなど、競技ごとに分けて収納しています。子どもたちは自分で必要なものを見つけられるようになり、「お母さん、〇〇どこ?」という質問が激減しました。

また、「個人別」に収納スペースを分けることも有効です。家族それぞれが自分の小物を管理できる個別の引き出しやボックスを用意しています。最初は100均のカラーボックスに名前を書いて始めましたが、この方法のおかげで「兄弟の道具を間違えて持っていく」トラブルがなくなりました。小学生の子どもでも「自分のもの」という意識が芽生えると、意外に責任を持って管理できるものなんですよ。

さらに、「使用頻度」で振り分ける方法も効率的です。毎日使うものは取り出しやすい場所に、週末だけ使うものは少し手の届きにくい場所に…というように、使う頻度に応じて収納場所を変えています。これは私自身のヨガグッズの管理にも使っている方法で、家族全員の物が混在する玄関でもモノを探す時間が短縮されました。

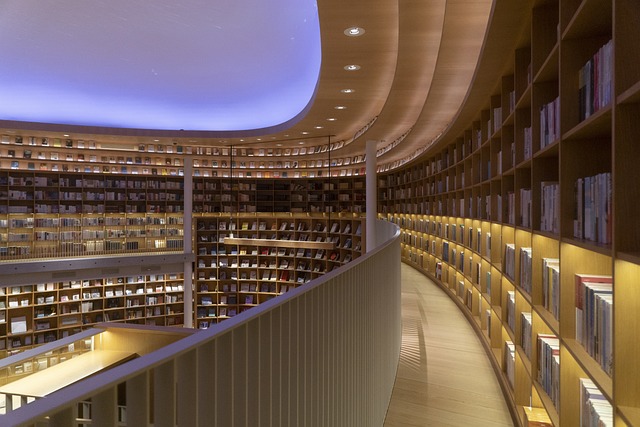

限られたスペースを活かす収納場所の工夫

玄関のスペースは限られていますが、だからこそ工夫次第で効率的な収納が可能になります。マンションの狭い玄関でも、一戸建ての広い玄関でも、その特性を活かした収納方法があります。私自身、引っ越しを経験するたびに異なる玄関環境に対応してきました。どんな住環境でも応用できる、スペースを最大限に活用する方法をご紹介します。

壁面を活用した立体収納

限られた玄関スペースでは、ぜひ「壁面」を活用しましょう。

我が家で特に効果的だったのは「突っ張り式のウォールラック」です。床から天井まで突っ張るタイプの収納ラックなら、賃貸住宅でも壁に穴を開けずに設置できます。スポーツ用品専用にアレンジして、フックやカゴ、棚板などを自由に配置。ボール用のネットやバット立て、小物用の引き出しなどを組み合わせれば、見た目もスッキリとした多機能な収納壁が完成します。8畳のリビングと繋がった狭い玄関でも、このラックのおかげで場所を取る野球用品を美しく収納できました。

また、「メッシュパネル」も優秀な壁面収納アイテムです。ホームセンターなどで手に入るワイヤーメッシュパネルを壁に取り付け、そこにS字フックを好きな位置に引っ掛けるだけで、自由自在の収納が完成します。グローブを引っ掛けたり、メッシュバッグを吊るしたり、アイデア次第で様々なスポーツ用品を収納できます。2DKのアパートに住んでいた頃、このメッシュパネルのおかげで驚くほど収納力がアップしたのを覚えています。

さらに「天井近くの空間」も見逃せません。玄関の上部は意外と使われていないスペースです。ここに棚を設置すれば、オフシーズンのスポーツ用品や予備のボールなどを収納できます。我が家では、天井から30cmほど下に長い棚を設置し、シーズンオフのスキー用品やスノーボードなどの大型アイテムを収納しています。普段使わないものを上に、日常的に使うものを手の届く位置に配置する「ゾーニング」を意識すると、限られたスペースでも収納の「密度」が高まりますよ。

下駄箱上部のデッドスペース活用法

下駄箱の上部は意外と見落としがちな優秀な収納スペースです。

我が家では下駄箱の上に「カラーボックス」を横置きして活用しています。横向きに置くことで棚が複数できるので、ボール用、小物用などと分けて収納できます。内側にはカラフルなカゴを入れて、子どもごとに色分けしているんです。「赤は長男、青は次男、ピンクは長女」と決めておくと、子どもたちも自分の場所が一目でわかり、片付けもスムーズになりました。毎日の「どこに片付けるの?」というやりとりがなくなったのは、本当に助かりました。

下駄箱の上が高すぎて子どもが届かない場合は、「引き出し式のカゴ」がおすすめです。フレームとカゴを組み合わせたタイプなら、子どもでも引き出して使うことができます。我が家では子どもたちが小さかった頃、下駄箱上の収納に引き出し式のワイヤーバスケットを導入したことで、子どもたちも自分で片付けられるようになりました。「自分でできる」という達成感も生まれ、収納習慣が自然と身についていったんです。

また、下駄箱上部にスポーツ用品専用の「ディスプレイスペース」を作るのもおすすめです。よく使うボールやラケットを見せる収納にすることで、インテリアとしても楽しめます。次男のサッカーボールコレクションを並べたところ、意外にもおしゃれな空間になり、自分のコレクションが「飾られている」ことで大切に扱うようになりました。ディスプレイとしての美しさと機能性を両立させることで、片付けるモチベーションも続くようになりますよ。

玄関ポーチや屋外空間の有効活用

天候に強いスポーツ用品なら、玄関ポーチや屋外スペースも活用できます。

マンションのベランダやバルコニーに「屋外用収納ボックス」を設置するのも一案です。防水機能付きの収納ボックスなら、サッカーボールやバスケットボールなど濡れても問題ないアイテムを収納できます。我が家では玄関前の小さなポーチに、ロック付きの防水収納ボックスを置いています。子どもたちの大きなボール類はすべてここに入れることで、玄関内のスペースを大幅に節約できました。特に泥のついたサッカーボールなども、一度洗ってからこのボックスに入れるようにして、家の中を汚さない工夫もしています。

一戸建てなら「軒下スペース」の活用もできます。市販の屋外用ラックを設置すれば、スケートボードやサッカーゴールなどの大型アイテムも収納可能です。我が家の軒下には金網製のシェルフを設置し、プラケースを組み合わせて季節のスポーツ用品を収納しています。夏はビーチグッズ、冬はスキー板といった具合に、シーズンごとに入れ替えることで、一年中スッキリと玄関を保つことができるんです。

さらに工夫したいのが「出かける前の一時置き場」の確保。玄関ポーチにちょっとした棚やかごを設置しておくと、「今日持っていくもの」を一時的に置いておくことができます。前日の夜にサッカーの練習道具を準備しておけば、朝のバタバタした時間でも忘れ物を防止できます。我が家では「明日の準備コーナー」と名付けたスペースを玄関横に作り、子どもたちが自分で準備する習慣づけにも役立てています。

家族みんなが続けられる収納習慣のつくり方

どんなに素晴らしい収納システムを作っても、家族全員が使い続けなければ意味がありません。特に子どもたちが自然と片付けられる仕組みづくりが大切です。私自身、何度も収納方法を見直してきた経験から、家族のライフスタイルに合わせた「続けられる収納習慣」のポイントをご紹介します。子どもの年齢や家族構成に応じた工夫で、散らかりがちなスポーツ用品も自然と定位置に戻るようになります。

子どもの年齢に合わせた収納の工夫

子どもの年齢や発達段階に合わせた収納システムを構築するのが何より重要です。

未就学児には「絵や写真でわかる収納」が効果的です。まだ文字が読めない小さな子どもでも、ボールの絵が描いてあるボックスにはボールを入れる、という単純明快な仕組みが理解できます。我が家では100均で買ったボックスに子どもと一緒に絵を描いて貼り付けたところ、3歳の末っ子でも「ここはボールの家だよね」と言って自分から片付けるようになりました。子どもの目線に立った「視覚的にわかりやすい」収納が、自発的な片付け習慣の第一歩になるんです。

小学生には「取り出しやすさ」と「片付けやすさ」のバランスが重要です。例えば、バスケットボールを片付けるのに複雑な手順が必要だと、子どもは面倒に感じて玄関に置きっぱなしにしてしまいます。我が家では「投げ入れるだけ」のメッシュバスケットを採用したところ、小学3年生の長男が自分から片付けるようになりました。ワンアクションで完了する収納システムは、子どものやる気を引き出す秘訣です。

中学生以上になると「自分の責任で管理する」意識を育てることが大切です。我が家では中学生になった子どもには、自分のスポーツ用品の収納方法を自分で考えてもらいました。子ども自身が設計した収納システムは、意外なほど実用的で、何より自分で決めたルールなので守る意識も高まります。親の押し付けではなく、自主性を尊重することで、責任感も育まれていきますよ。

スポーツの種類別・シーズン別の整理法

複数のスポーツをしている家庭では、種類別・シーズン別の整理が欠かせません。

まず「現役で使っているもの」と「オフシーズンのもの」を明確に分けることが基本です。我が家では玄関の収納には「今シーズン使用中」のアイテムだけを置き、オフシーズンのものは別の場所(クローゼットや押入れ)に保管しています。長男のスキー用品は冬だけ玄関に出してきて、春になったら押入れへ。次男のサッカーボールは一年中使うので常に玄関に。このように用途に応じて「住み分け」をすることで、限られた玄関スペースを効率的に使えるようになりました。

また「競技別のゾーニング」も効果的です。家族がそれぞれ異なるスポーツをしている場合は、収納場所を競技ごとに分けると管理しやすくなります。うちでは野球コーナー、サッカーコーナー、バレーコーナーと分けて収納しています。「サッカーの練習だから、青いかごから道具を出せばOK」というように、準備も片付けもスムーズになりました。子どもたちも自分のスポーツのコーナーに愛着を持ち、きちんと管理するようになったのは嬉しい変化でした。

さらに「使用頻度のローテーション」も取り入れています。週3回の野球、週2回のサッカーというように使用頻度が違う場合は、よく使うものほど取り出しやすい場所に配置します。我が家では使用頻度の高いものほど手前や低い位置に、頻度の低いものは奥や高い位置に配置することで、日常的な出し入れがスムーズになりました。こうした小さな工夫の積み重ねが、毎日の玄関の使いやすさにつながっていくんですよ。

家族全員が使いやすいラベリングの工夫

収納場所を決めても、家族全員がそのルールを理解していなければ意味がありません。

私が最も効果的だと感じたのは「視覚的に分かりやすいラベリング」です。単なる文字だけでなく、イラストや写真、色分けを活用することで、一目で何をどこに片付けるべきかが分かるようになります。我が家では収納ボックスにカラフルなラベルを貼り、サッカーボールの写真と「サッカー用品」の文字を組み合わせたラベルを作りました。子どもたちだけでなく、片付けを手伝ってくれる主人も迷わず元の場所に戻せるようになり、家族全体の協力体制が生まれました。

また「名前タグ」の活用も兄弟姉妹がいる家庭では特に役立ちます。同じサッカーをしていても、長男用と次男用のボールを分けて収納することで、「どれが自分のものか」が明確になります。我が家では子どもの名前と顔写真入りのタグを作成し、それぞれの収納スペースに貼りました。これにより「弟がまた僕のグローブを使った!」といったトラブルも激減し、自分の持ち物は自分で管理する意識が芽生えたのを感じています。

さらに「手順の見える化」も有効です。特に複雑な片付け手順が必要なものには、簡単な手順書や図解を添えておくと良いでしょう。例えば我が家ではバドミントンのラケットとシャトルの収納方法を写真入りで説明した小さなカードを作り、収納場所に貼っています。これにより「どうやって片付けるんだっけ?」という迷いがなくなり、子どもたちも自信を持って片付けられるようになりました。

おすすめの収納グッズと活用法

スポーツ用品の収納に役立つアイテムは数多くありますが、本当に使いやすいものを選ぶことが大切です。実際に3人の子どもたちのスポーツ用品を管理してきた私が、本当に役立った収納グッズとその活用法をご紹介します。コスパの良いアイテムから、多機能な専用収納まで、玄関のスポーツ用品収納に真価を発揮するアイテムをセレクトしました。

マルチボールスタンド

複数のボールをコンパクトに収納できる「マルチボールスタンド」は、我が家の救世主的存在です。

特におすすめなのが「3段〜5段タイプのボールスタンド」です。上下に複数のリングが付いたこのスタンドは、サッカーボール、バスケットボール、バレーボールなど、異なるサイズのボールを一度に収納できます。我が家ではこのスタンドを玄関の目立つ場所に設置したことで、子どもたちが帰宅するとすぐボールを片付ける習慣が自然と身につきました。見た目もすっきりとしていて、来客時にも恥ずかしくない収納方法です。大体3,000円〜5,000円程度で購入できるので、投資価値は十分にあると感じています。

使い方のコツは「定位置を決める」こと。我が家ではサッカーボールは一番下、バスケットボールは真ん中、小さなボールは一番上と決めています。こうすることで、子どもたちも迷わず片付けられますし、「どのボールが今家にあるのか」が一目でわかるのも便利なポイント。思春期になると友達とボールを貸し借りすることも増えますが、このスタンドのおかげで「あれ、バスケットボールがない?」とすぐに気づくことができます。

また、このスタンドは空間を有効活用できるのも魅力です。複数のボールを積み重ねるように収納できるため、床面積をとらずに多くのボールを収納できます。狭いマンションの玄関でも十分に設置可能なサイズで、見た目以上の収納力を発揮してくれますよ。

壁掛けフック&ネットバッグの組み合わせ

コスパ抜群の「壁掛けフック」と「メッシュバッグ」の組み合わせも、我が家の定番収納法です。

まず玄関の壁に強力なフックを取り付け、そこにメッシュ素材のバッグを吊るすだけの簡単アレンジ。フックは100均でも購入できますし、メッシュバッグは300円程度で手に入るので、合計500円程度で実現できる優れものです。我が家では子どもごとに色分けしたメッシュバッグを用意し、それぞれのスポーツ用小物を収納しています。長男のピッチャーグローブ、次男のサッカーの練習用ミニボール、長女の膝当てなど、細々としたアイテムもこれですっきり収まります。

この収納法の最大の利点は「見える収納」であること。メッシュ素材なので中身が見えるため、必要なものをすぐに見つけられます。また、子どもたちも「自分のバッグ」という認識が持ちやすく、自然と片付ける習慣が身につきました。さらに通気性が良いので、汗で濡れたグローブや練習後の湿ったアイテムも安心して収納できるのが嬉しいポイントです。

活用法としては、「競技別」や「用途別」に分けるのがおすすめ。例えば「練習用小物バッグ」「試合用小物バッグ」といった具合に分けておくと、準備も片付けもスムーズです。我が家では平日の練習と週末の試合で必要なアイテムが異なるため、このように分けて管理しています。シンプルで効果的な収納法なので、まずはお試しいただきたい方法の一つです。

突っ張りラック&カスタマイズパーツ

限られた玄関スペースを最大限に活用できる「突っ張りラック」は、本格的な収納を目指す家庭におすすめです。

基本のポールを床から天井まで突っ張らせ、そこに様々な収納パーツを取り付けられるこのシステムは、自由度の高さが最大の魅力です。我が家では玄関の一角に突っ張りラックを設置し、下段にはシューズラック、中段にはボール用のネット、上段には小物用の引き出しを配置しています。スポーツ用品だけでなく、傘や帽子なども一緒に収納できるので、玄関の小物をまとめて管理できるようになりました。

特に便利なのが「カスタマイズの自由度」。家族構成やスポーツの種類に合わせて、最適な形に組み合わせられます。我が家では子どもの成長に合わせて、収納パーツの高さや種類を変更してきました。小学生の頃は下段に多くの収納を配置していましたが、中学生になって身長が伸びると、使いやすい高さも変わってきます。そうした変化にも柔軟に対応できるのが、このシステムの強みです。

コストは多少かかりますが(基本セットで5,000円〜10,000円程度)、長期的に使える点を考えると投資価値は高いと感じています。我が家では8年以上使い続けていますが、パーツを買い足したり入れ替えたりしながら、今でも現役で活躍しています。特に子どもの成長とともにスポーツ用品の量や種類が変わる家庭では、この柔軟性が本当に助かります。

まとめ:家族みんなが気持ちよく使える玄関を目指して

スポーツ用品が散らかる玄関は、ちょっとした工夫で生まれ変わります。

今回ご紹介したように、子どもの行動習慣を理解し、種類別の収納テクニックを活用することで、玄関はスッキリと片付いた状態を保てるようになります。壁面や下駄箱上部のデッドスペースを活用し、家族全員が使いやすいラベリングを施すことで、「片付けやすい仕組み」が完成します。

特に大切なのは、家族のライフスタイルに合った収納方法を選ぶこと。完璧な収納システムよりも、続けられる仕組みを作ることが何より重要です。我が家も試行錯誤の末に辿り着いた方法ですが、今では子どもたちが自然と片付ける姿を見るのが嬉しい日常となりました。

玄関は家の顔であり、毎日の出入りをスムーズにする大切な場所です。スポーツ用品の収納に悩んでいる方は、ぜひこの記事で紹介したアイデアを参考に、ご家族に合った収納方法を見つけてみてください。散らかりがちなスポーツ用品も、適切な収納方法で整理すれば、玄関が家族みんなの気持ちの良い出発点になりますよ。